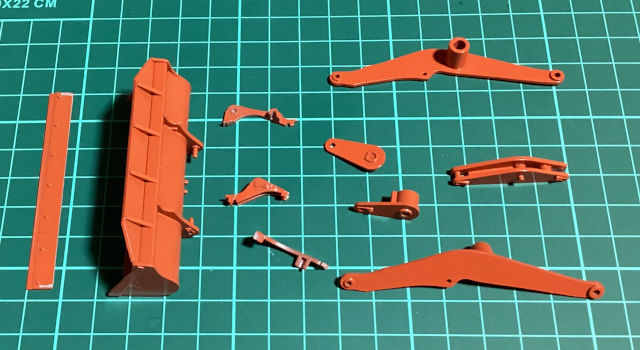

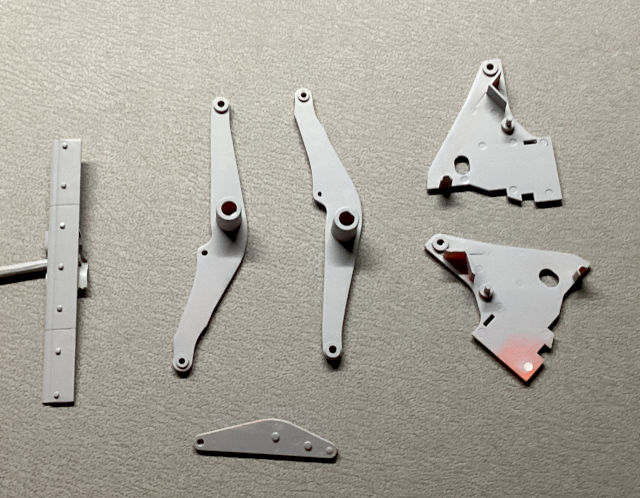

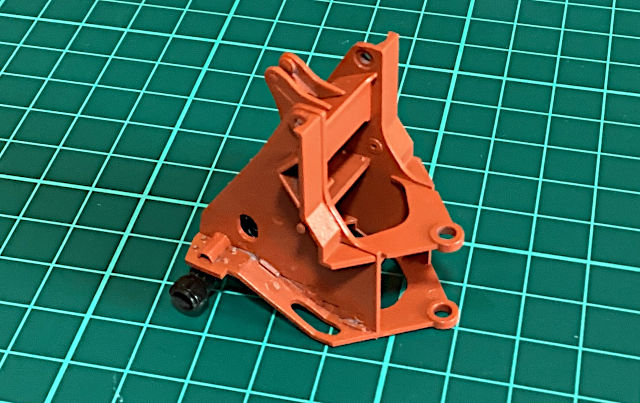

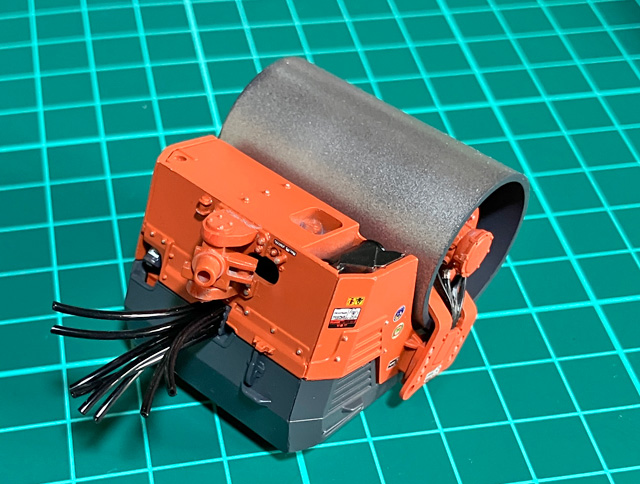

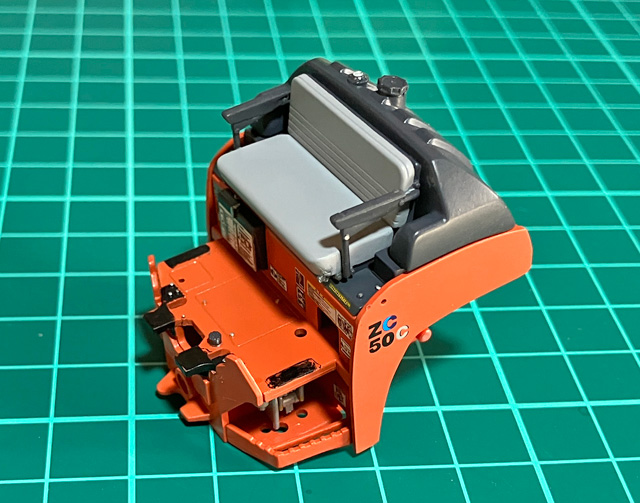

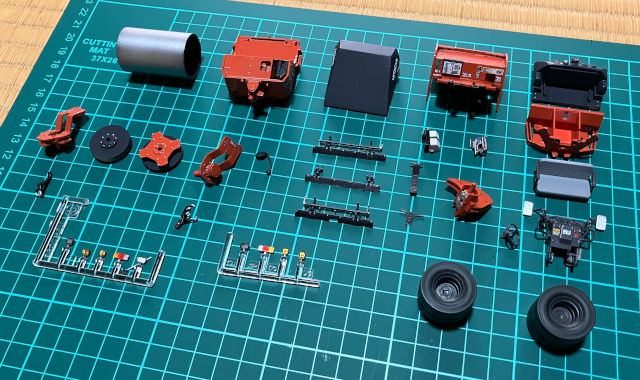

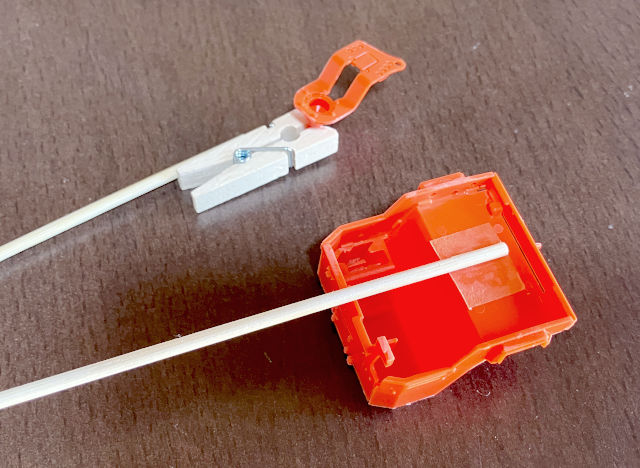

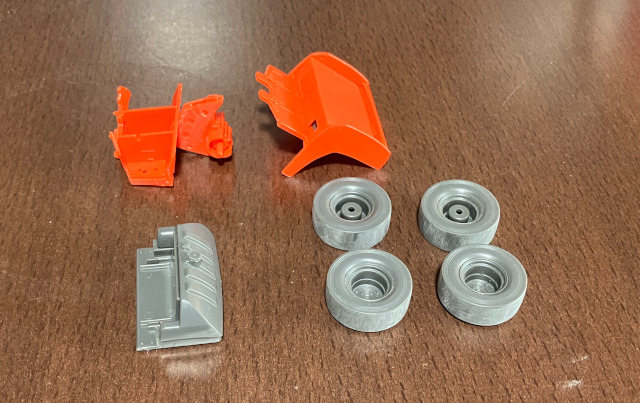

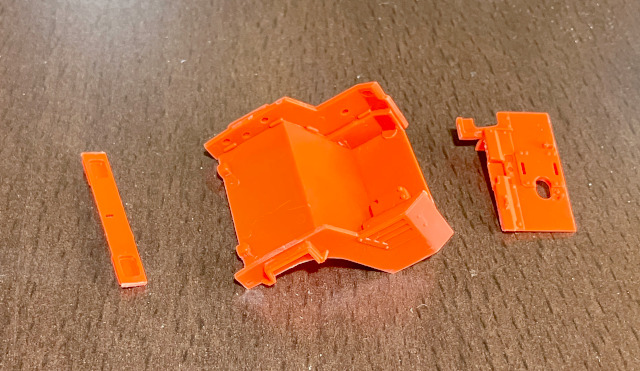

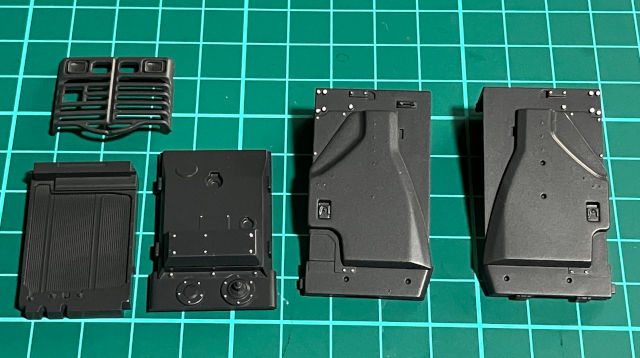

車体の後部フレームを塗装。左端のパーツは前後のフレームをリンクするパーツ。つまりくびれの元ですね。これは7個のパーツを組み合わせるんですが、のりしろというか接着しろが小さく、パーツが取れやすくて難儀しました。力が加わる所なのでガッツリ接着です。

車体の後部フレームを塗装。左端のパーツは前後のフレームをリンクするパーツ。つまりくびれの元ですね。これは7個のパーツを組み合わせるんですが、のりしろというか接着しろが小さく、パーツが取れやすくて難儀しました。力が加わる所なのでガッツリ接着です。

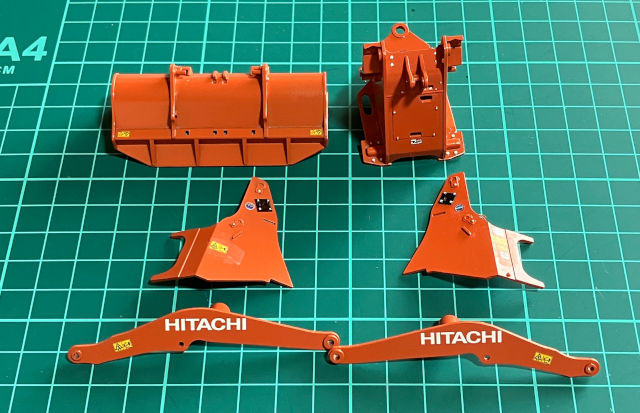

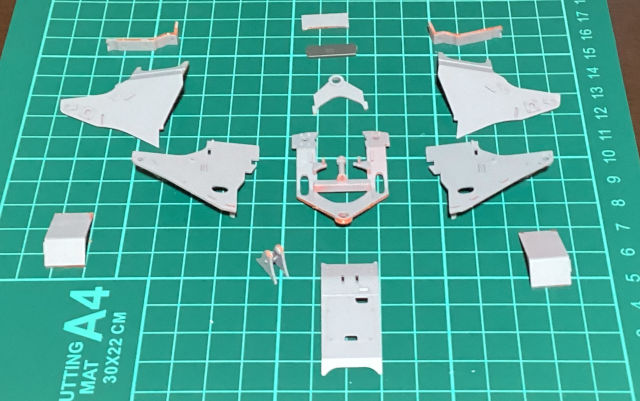

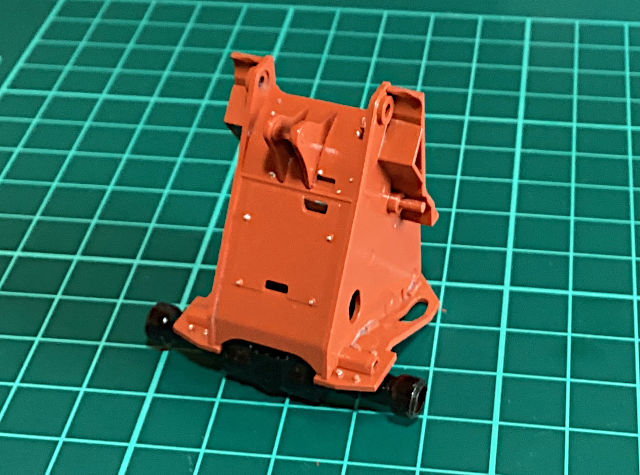

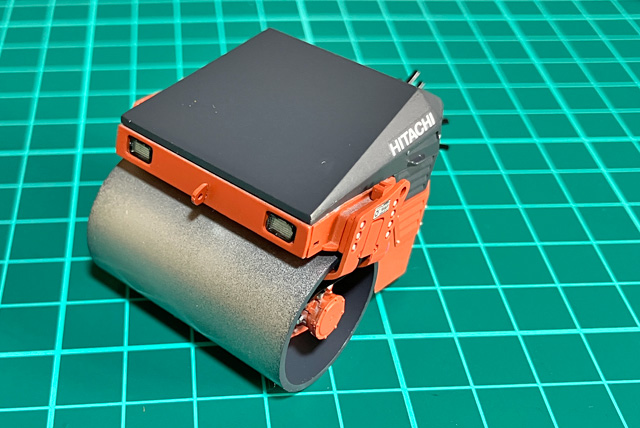

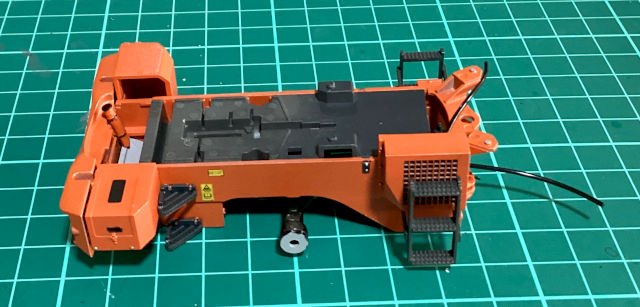

細かい部分を塗り分けて合体。右端に出てるのは動力パイプです。その左の格子状のところは墨入れしました。

細かい部分を塗り分けて合体。右端に出てるのは動力パイプです。その左の格子状のところは墨入れしました。

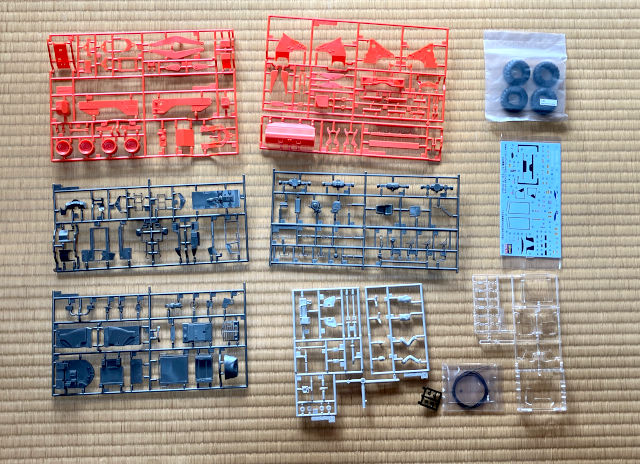

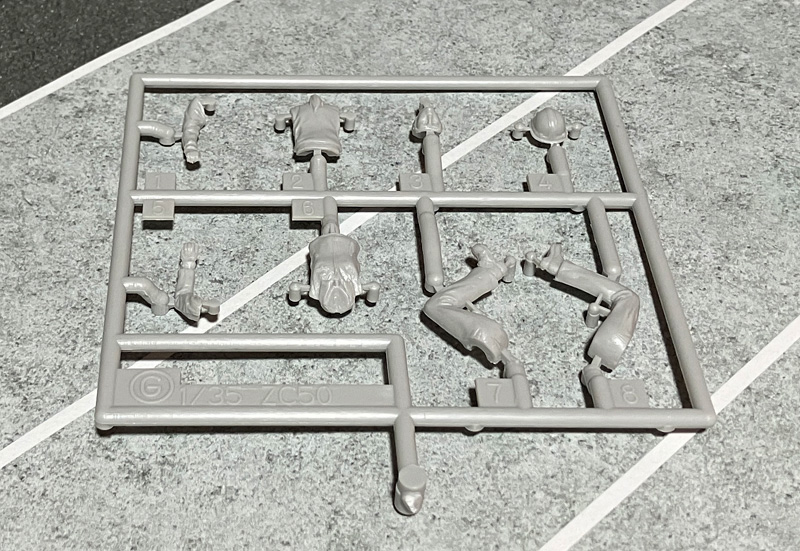

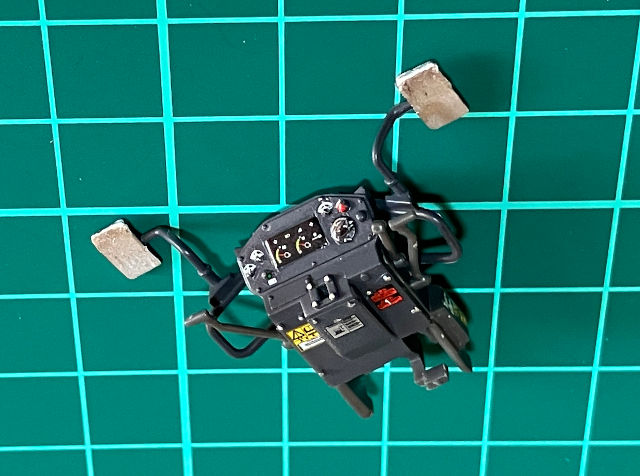

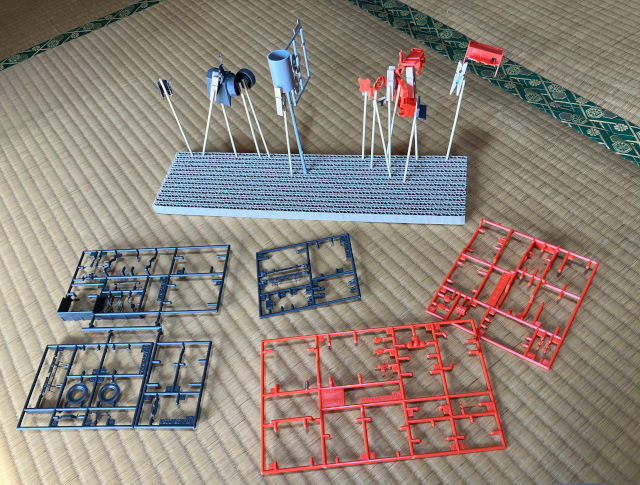

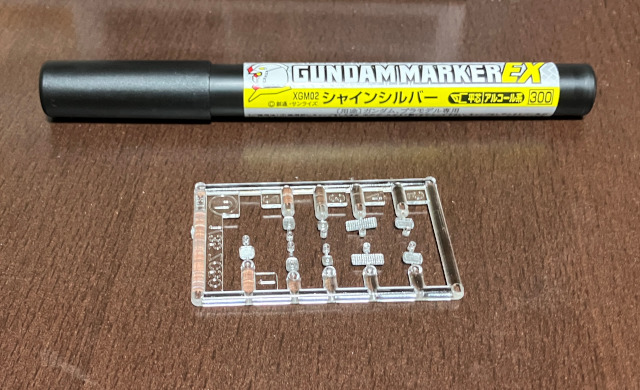

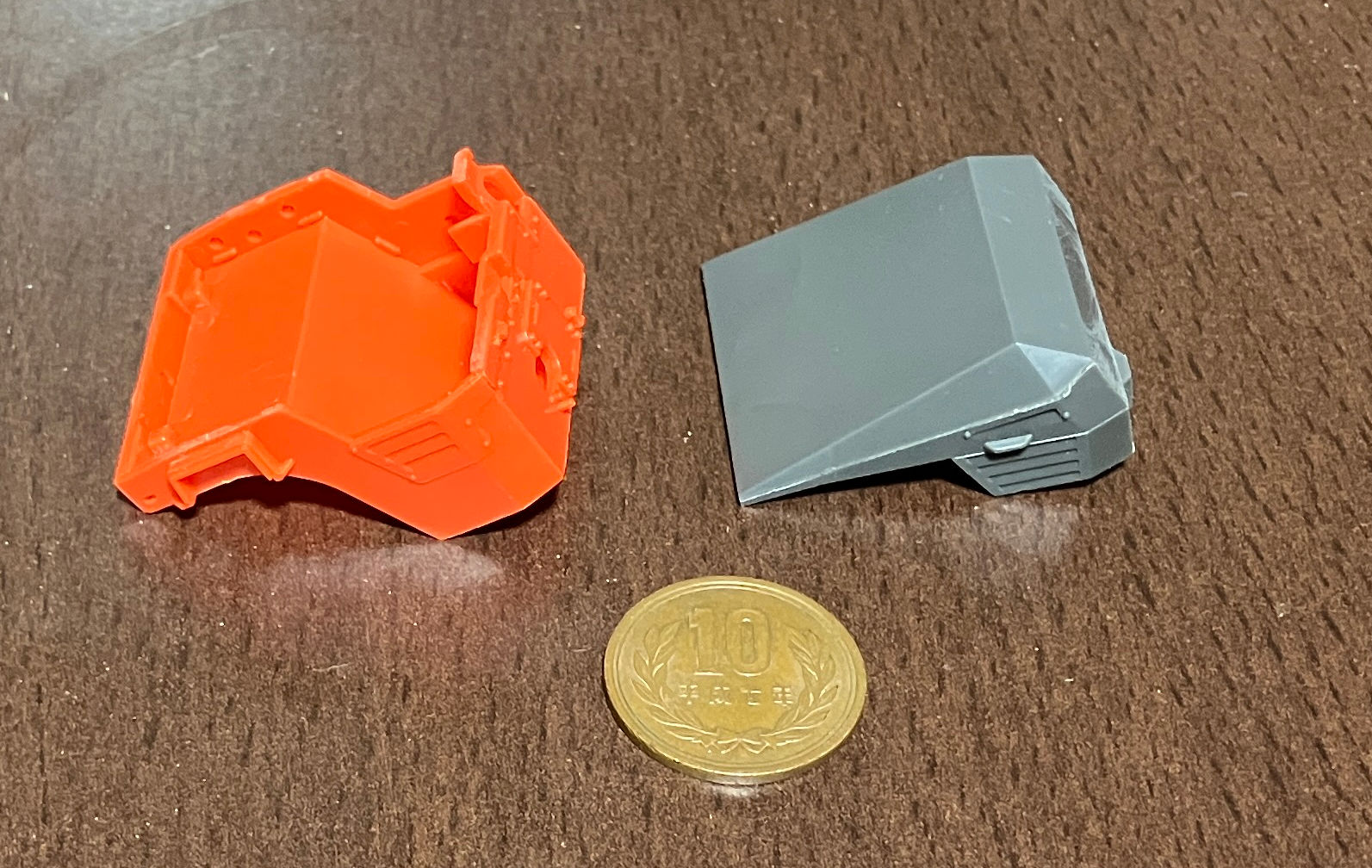

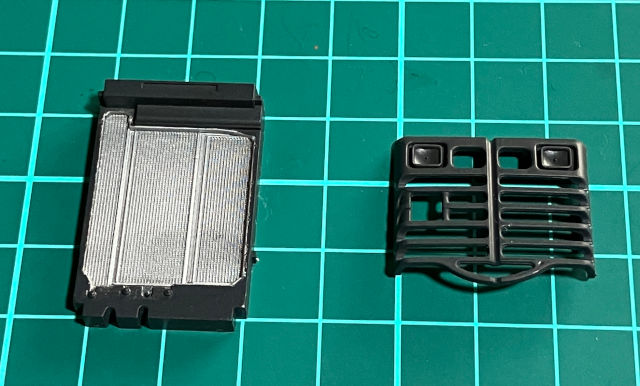

こちらはエンジン。ジャーマングレーに塗ってボルトに銀ポチを。黒に銀は映えますね~。いい感じです。

こちらはエンジン。ジャーマングレーに塗ってボルトに銀ポチを。黒に銀は映えますね~。いい感じです。

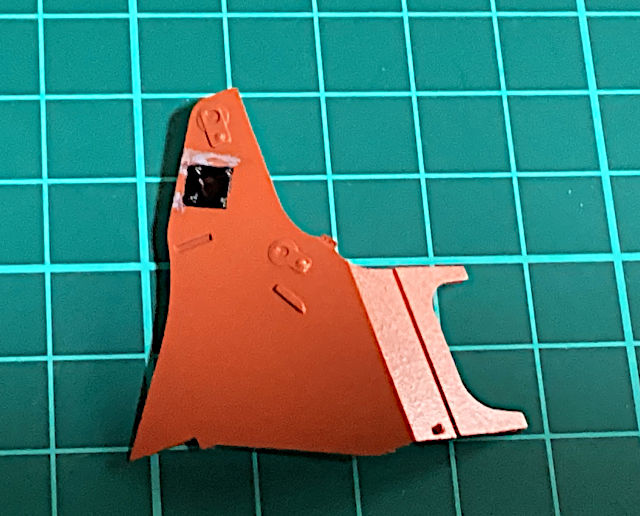

後端にあるラジエターは塗り分けでシルバーをスプレー。なんかシルバーがはみ出してますが、右にあるグリルがかぶさってラジエターは見えにくくなるのでこれでヨシ!

後端にあるラジエターは塗り分けでシルバーをスプレー。なんかシルバーがはみ出してますが、右にあるグリルがかぶさってラジエターは見えにくくなるのでこれでヨシ!

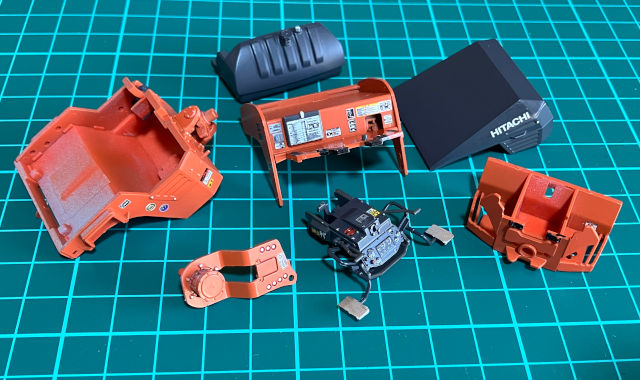

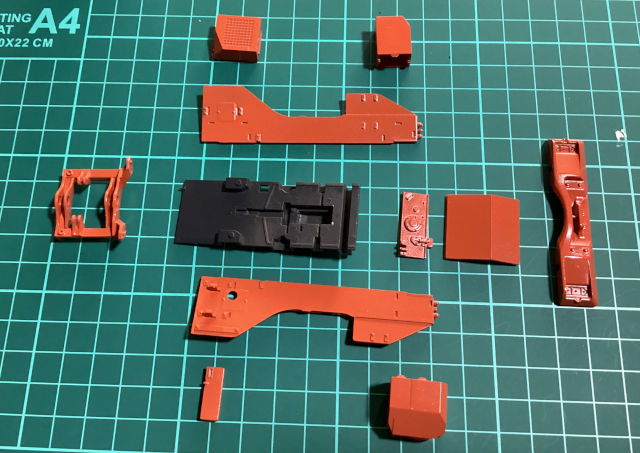

エンジン組上げ。ほらラジエターあんま見えない。下部分も後部バンパーで隠れます。

エンジン組上げ。ほらラジエターあんま見えない。下部分も後部バンパーで隠れます。

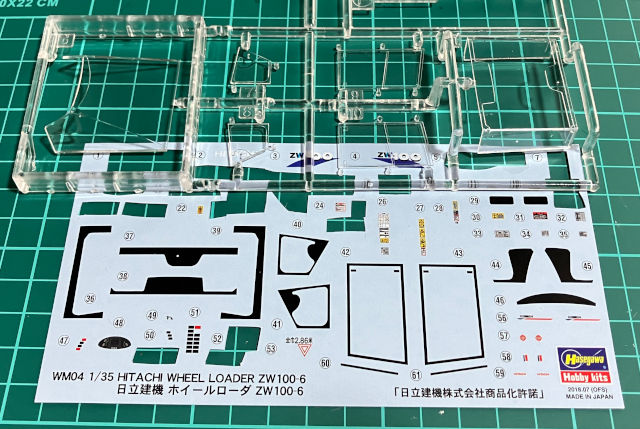

リアライトや黄色い注意書きのデカールも貼って、さらにいい感じ。

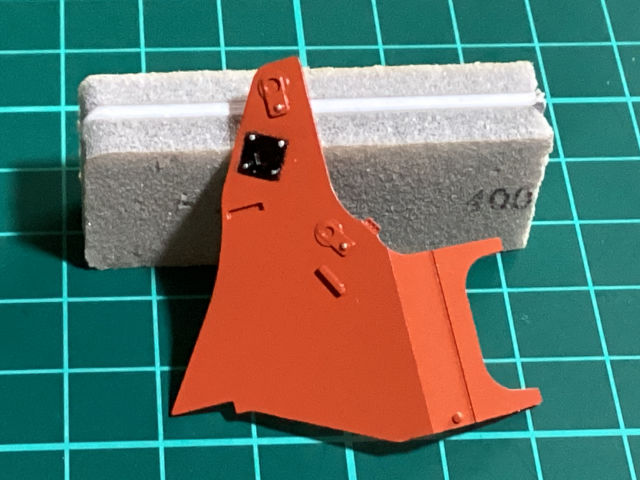

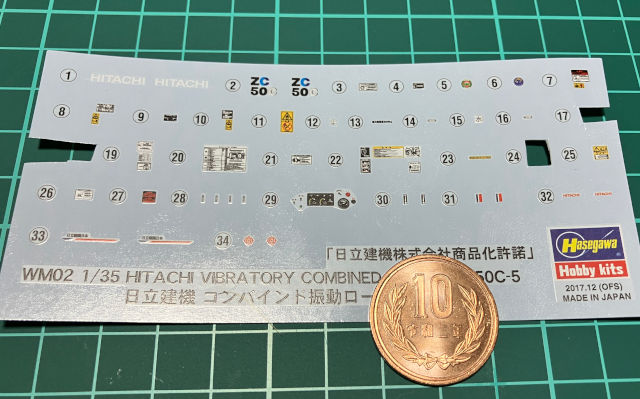

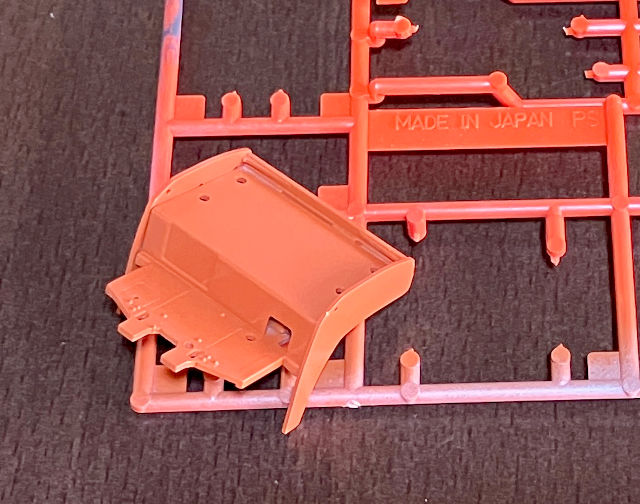

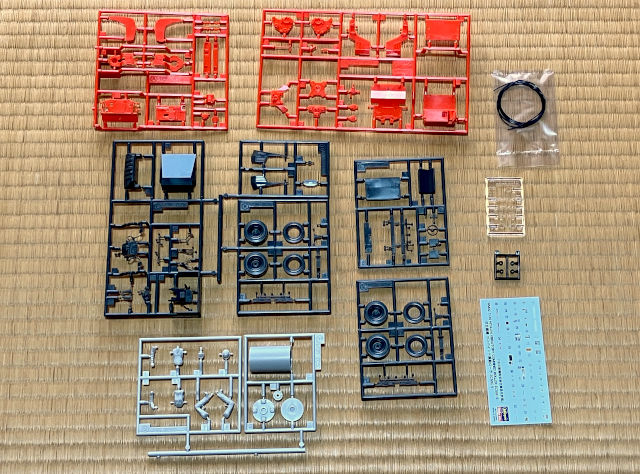

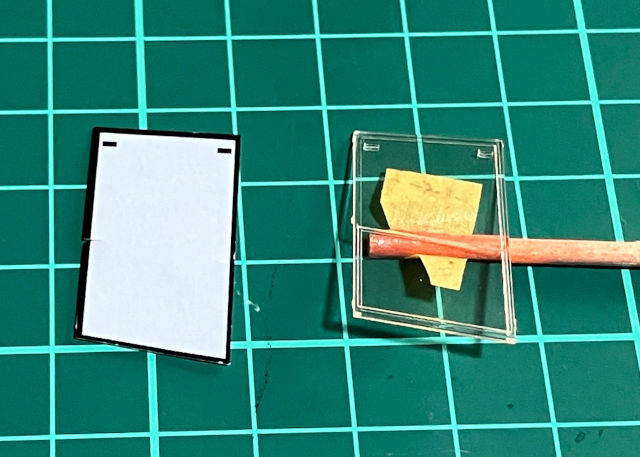

さて、難関であるキャブにいざ着手。その窓枠はフチに黒いデカールを貼るようになってます。事前情報によるとこのデカールが大変なんだとか。あな恐ろしや。

さて、難関であるキャブにいざ着手。その窓枠はフチに黒いデカールを貼るようになってます。事前情報によるとこのデカールが大変なんだとか。あな恐ろしや。

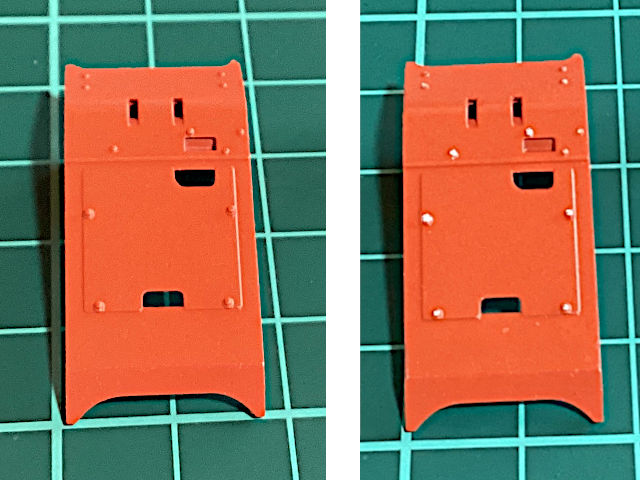

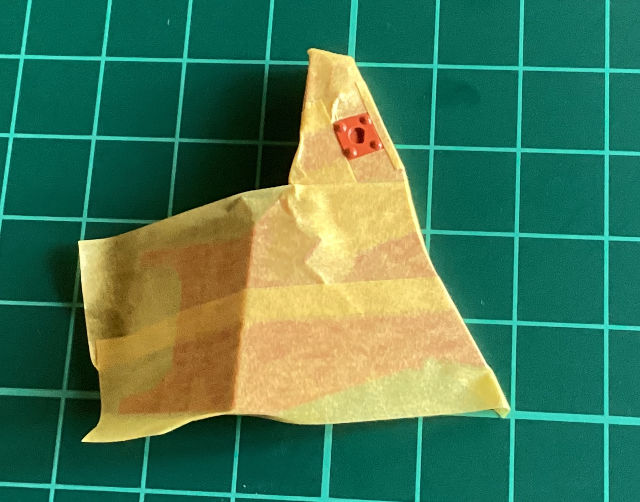

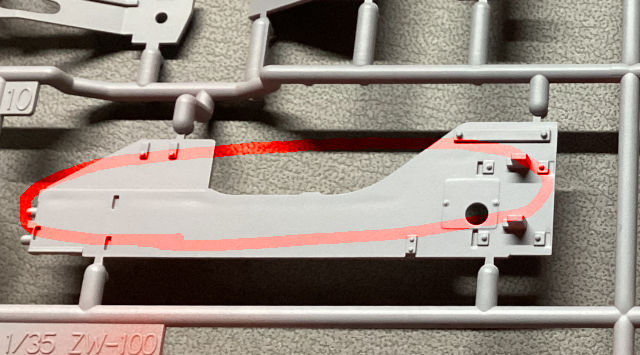

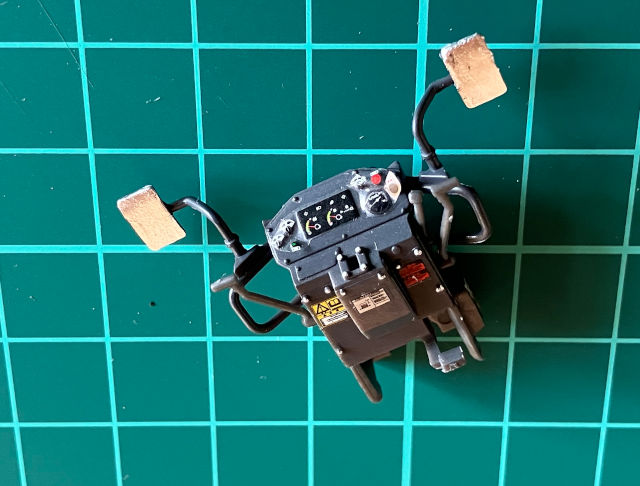

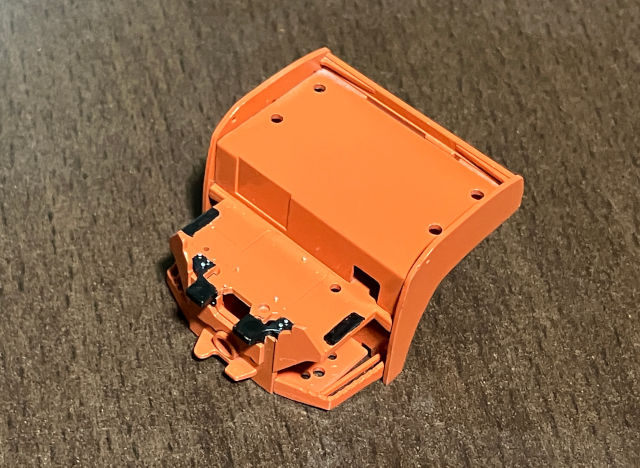

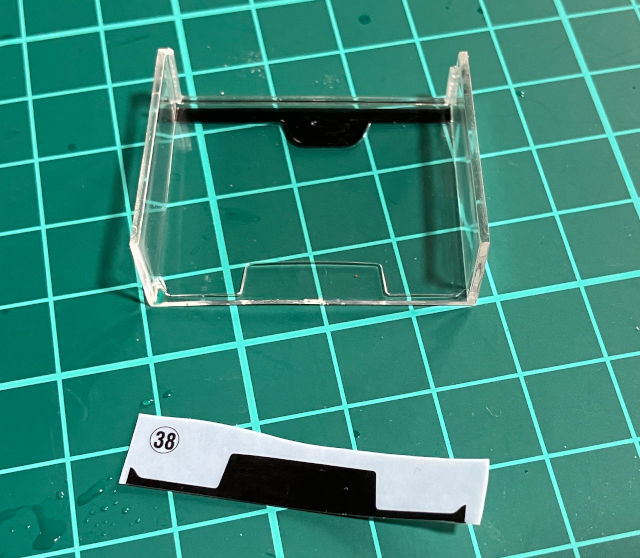

まずはリアウインドウ。うわ、ほんとに大変だ。デカールはパーツの裏側に貼ります。んでパーツにあるデカールと同じ形のモールドは表側にあります。なんでじゃろ。

まずはリアウインドウ。うわ、ほんとに大変だ。デカールはパーツの裏側に貼ります。んでパーツにあるデカールと同じ形のモールドは表側にあります。なんでじゃろ。

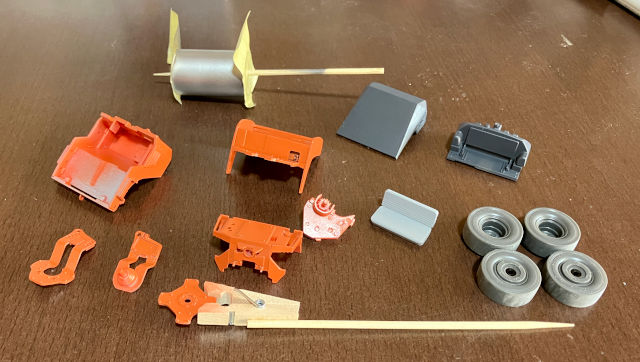

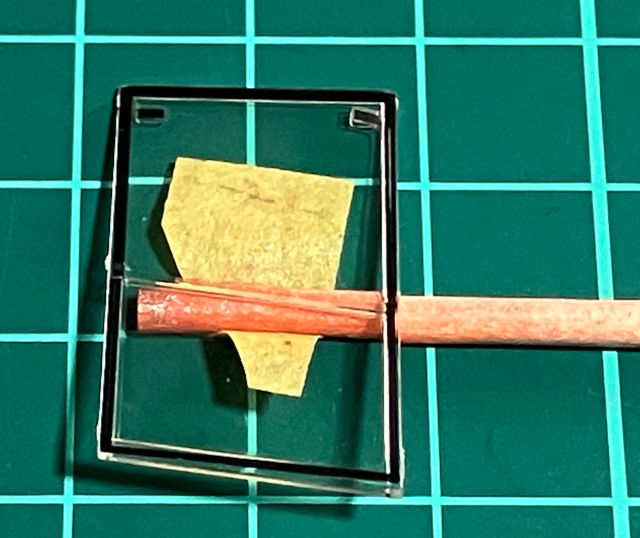

最難関はこのサイドウインドウ。デカールはフチだけあって真ん中は抜けてまして、とってもヨレやすいです。しかもクリアパーツとデカールのサイズが微妙に合ってないです。

最難関はこのサイドウインドウ。デカールはフチだけあって真ん中は抜けてまして、とってもヨレやすいです。しかもクリアパーツとデカールのサイズが微妙に合ってないです。

1時間かけて何とか貼りました。でも逆側のサイドウインドウもあるんですわ。大変ですわ。

1時間かけて何とか貼りました。でも逆側のサイドウインドウもあるんですわ。大変ですわ。

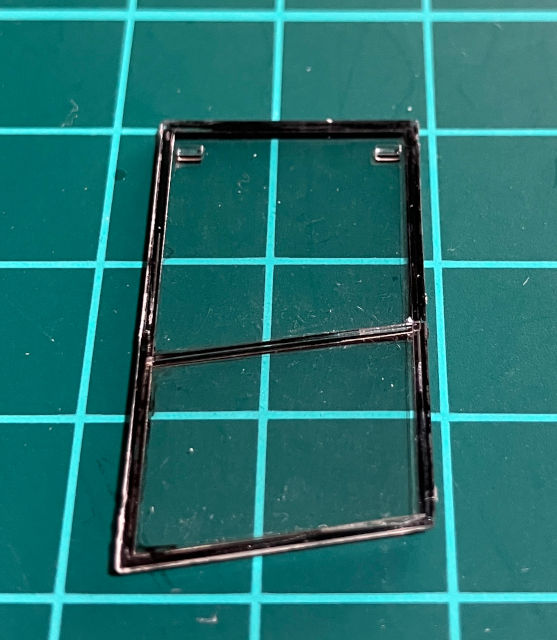

うまくいったと思って表側から見たらこんな感じ。ぐは。デカールがちゃんと密着してないのか、あちこちが白っぽく光っちゃってます。デカールがないパーツの小口も光っちゃってます。

うまくいったと思って表側から見たらこんな感じ。ぐは。デカールがちゃんと密着してないのか、あちこちが白っぽく光っちゃってます。デカールがないパーツの小口も光っちゃってます。

結局このあと塗装で全体をレタッチしました。最初から塗装した方が仕上がりも綺麗で良さそうです。